現在の学習指導要領が目指す3つの柱である、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」。

英語教育に置き換える場合、どんな能力を培うことを意味するのでしょうか。投野先生はこれらを、「知識・技能⇔発音・語彙・文法」「思考力・判断力・表現力⇔目的・場面・状況に応じた言葉の使用」「学びに向かう力・人間性等⇔学習ストラテジー・動機づけ・態度」と置き換えました。

三本の柱を実際の授業の中で具体的にどのように目指せばよいのでしょうか。

まず、「知識・技能」にあたる部分は、従来的な学習に当てはめることができます。教科書の英文を和訳し、その英文で使われた文法を解説する。しかしこれだけでは学習領域は知識・技能の伝達にとどまり、4技能5領域の能力をバランス良く身に付つけることは難しいと考えられます。

英文読解においては、教科書に書かれているテキストの内容を単に和訳するだけでは不十分です。教科書から離れて、日常的な話題や社会的話題に関する新しい未知のテキストに出会っても、読んだり聞いたりして、理解できる力を身につけることが理想です。英文の理解力・読解力の上達に効果的なのは、英語での「やりとり」です。生徒に対し、これまで学んだ英語の力をリサイクルしながら説明することを促し、新しい内容について先生と生徒、あるいは生徒どうしで英語で質疑応答を繰り返す中で、英語で英語を理解し、確認する能力を次第に養うことができ、自分のことばで意見や感想を言える力が身についていきます。質問を考えるにあたってのポイントは、英文をタイプ別に分類することです。物語ならあらすじ、説明なら情報、論文なら要旨を読み取る能力など。タイプ別にポイントを調整して質問を考えられるとより効果的です。

文法理解においては、より「使うこと」を意識したトレーニングが必要です。ドリルなどで機械的に問題を解くことから、徐々に目的・場面・状況に合わせて適切な英語を産出する訓練に移行することが、「思考力・判断力・表現力」の強化につながります。教科書での学習だけではパターンが限られてしまうため、新しい場面や話題を設定することで、学んだ文法が教科書で設定された状況以外でも活用し、「自分のことば」として身につける応用力を磨く必要があります。

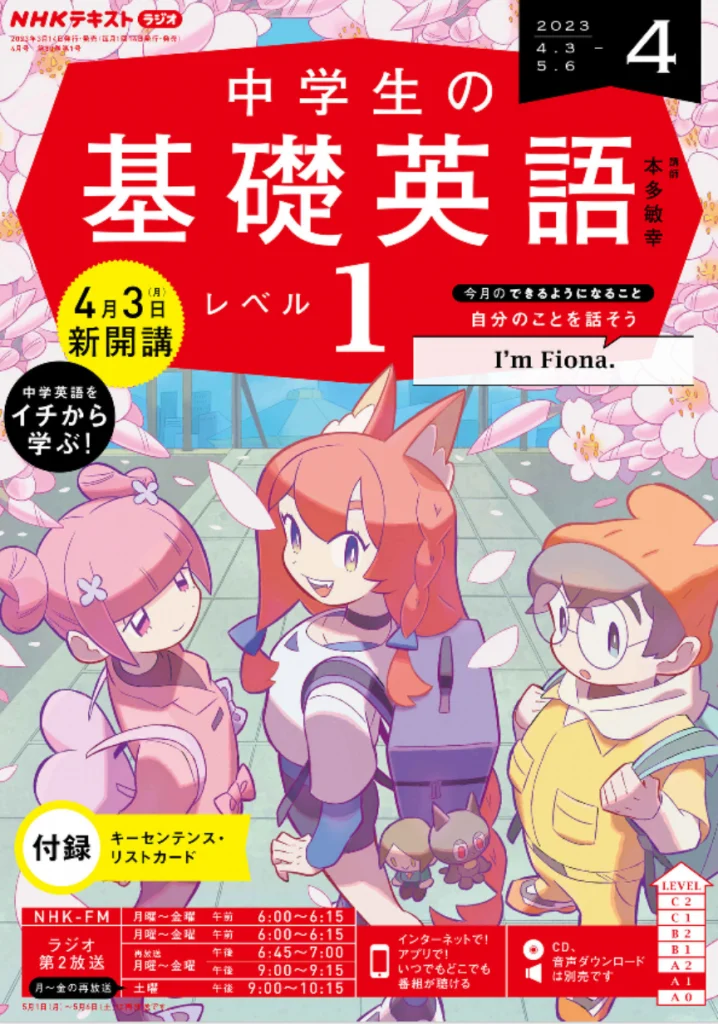

従来型教育から脱却するためには、3つの柱のバランスを考えて、「使って身につける」授業を行うことが最も肝心です。一方で、実行に移せるかどうかは、教員の英語力に左右される部分が大きく、また準備にも多くの時間を割く必要があるため、従来型の教育方法に戻ってしまいがちです。(教員自身の英語力を鍛えるというのはもちろん本筋ですが…)教師の英語力不足を補い、教材準備のサポートをするICT教材として、基礎英語LEADの活用が期待できます。